Presentato in Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2024, esce da noi in sala (mentre all’estero è già disponibile in streaming) Queer, il nuovo film di Luca Guadagnino, che nel frattempo ha già terminato After the Hunt, con Julia Roberts, Andrew Garfield, Ayo Edebiri e Chloë Sevigny (uscita prevista per il 10 ottobre, pare). Tratto dall’omonimo romanzo, autobiografico e incompiuto, di William S. Burroughs (Checca, nelle precedenti edizioni italiane), Queer è un viaggio allucinato nel Sud America degli anni ‘50, tra omosessuali in trasferta, marchettari disillusi, dipendenze affettive e stupefacenti.

Burroughs, scrittore irregolare dalla vita caotica, tossicodipendente e assassino (accidentale?), si rifugia a Città del Messico per nascondersi dalla giustizia americana, dagli scandali, dalla famiglia che lo tollera, lo foraggia (e lo protegge), ma di cui non riesce mai a esser parte. In questo romanzo William Lee, l’alter ego dello scrittore, si innamora di Eugene Allerton, giovane e bellissimo che sembra mal sopportare l’americano logorroico, patetico e appiccicoso. Il loro rapporto evolve in un tira e molla logorante e mercenario che lascia il protagonista in balia di un vuoto che lo inghiotte. I due si avventurano in viaggio nel cuore della giungla alla ricerca di una droga mitica, lo yage, altrimenti detta ayahuasca, che ossessiona Lee per le sua supposta capacità di aprire la mente sviluppando prodigiosi poteri telepatici (oggi ve la consiglia Gwyneth Paltrow sottoforma di decotto terapeutico).

Notti febbricitanti e istinti libidinosi

Luca Guadagnino ricostruisce completamente il mondo di Queer, lo allestisce a Cinecittà (come si faceva una volta), in questa visione tutto risulta artefatto, distante, contemporaneamente lindo e putrido. Il regista di Call Me by Your Name riesce a dare sostanza alla materia letteraria informe e nervosa di Burroughs, alle sue notti febbricitanti, agli istinti libidinosi delle sue mutande, alla sua insopportabile logorrea. Tutto in Queer è respingente – il sesso, il cibo, i corpi, i sorrisi sdentati – eppure nelle immagini di Guadagnino tutto diventa palpitante, allettante (non attraente), la brama assume una dimensione avvolgente e lisergica, filtrata dalla nebbia dei ricordi, della brillantezza dell’illusione, dall’artefazione della memoria.

Seguendo in maniera puntuale lo sviluppo scalcagnato del romanzo, il regista partorisce per estrusione un racconto connotato da una dimensione più contemplativa, dove il tempo diventa un filtro, una lente. Come nelle opere di Gianni Celati, i protagonisti di Queer – investiti da una carica erotica estranea all’autore di Fata Morgana e Cinema Naturale – sono spaesati, ingenui, eppure profondamente umani nel loro sordo dolore. Sono corpi che non dominano il mondo, ma lo attraversano con incertezza, trasformandosi, nel corso del viaggio, incontrandosi l’un l’altro, nell’unione delle carni, corpi vulnerabili alla ricerca di qualcosa a cui non riescono a dare nome, in un vagabondaggio che si configura come antitesi al viaggio dell’eroe, e su cui incombe il senso dell’irrecuperabile.

Anche la passione, insopprimibile, vulcanica, magmatica, non trova pace nello sfogo di sé, perché l’altro, in cui si cerca conforto, consolazione, accettazione, è altrove, lontano. Quella di Lee è un’identità narrativa frammentata, che non riesce a vedere la realtà, investito da una forma di paranoia febbricitante, irrequieta e intrusiva: si lancia nel mondo senza riuscire a possederlo, si disintegra dentro di esso senza che esso nemmeno lo veda.

Le immagini come antidoto al linguaggio di Burroughs

Guadagnino stempera l’isterismo convulso di Burroughs attraverso l’uso di immagini evocative, sognanti, piega la materia letteraria – riuscendo a non tradirla – all’interno del proprio mondo cinematografico, artefatto, astratto, ne esce così un racconto meno feroce, più “dimesso”, ma non per questo meno efficace nel ritratto di un disagio – quello di Lee, quello di Allerton – che cerca il suo posto nel mondo (senza trovarlo).

Le immagini si pongono come cura, antidoto, al linguaggio infetto di Burroughs: in questo cercarsi di corpi sudati, in questa irrefrenabile necessità di slurperie clandestine, emerge un tono poeticamente più sospeso, che va a tracciare una geografia di individui liminali, alla ricerca di un nuovo centro, ma costretti dalla proprie pulsioni autodistruttive a una vita eccentrica, ai margini del consentito. Ecco allora il desiderio di Lee di spingersi ancora più in là, ancora più nel cuore nero e informe del mondo selvaggio, nel tentativo, vano, di rincongiungersi col proprio io, frammentato da una catena di traumi che lo imprigiona a sé stesso, con la speranza di trovare nella telepatia un vaccino all’incomunicabilità.

Il regista con l’occhio lungo

Guadagnino popola questo universo di persone che parlano e non si ascoltano, di amanti che si penetrano ma non si pensano, di corpi attoriali scelti con il fiuto del segugio, perfetti nei volti, nelle muscolature (talune sode, altre secche e asciutte, altre ancora morbide) e negli sguardi. Daniel Craig, inaspettatamente, veste alla perfezione il ruolo del protagonista, dando dimostrazione di un talento attoriale finora relegato e costretto nel novero di ruoli bidimensionali.

A lui sono affiancati i giovani, stanati dal regista con l’occhio lungo. Omar Apollo, cantante di origini messicane già corteggiato dalla moda (testimonial per Loewe), amico di Pedro Pascal e Kali Uchis, fornisce un’interpretazione fugace ma generosa (ovvero senza vestiti). Drew Starkey, visto finora in ruoli secondari o in produzioni minori (Outer Banks, Hellraiser), è un allampanato Allerton, l’oggetto del desiderio con lineamenti angelici, sguardo vitreo e luciferino incorniciato da grandi occhiali tondi con montatura sottile (the sluttiest thing a man can wear), maglie di piquè attillatissime e pantaloni a vita alta, uno studiatissimo look da porno secchione (ricordiamo che, così come in Challengers, a curare i costumi è JW Anderson).

E poi, ancora, Jason Schwartzman: inciccionito, con le ciabatte, in una sfrenata e incontenibile interpretazione di Joe Guidry, amico e confidente di Lee a Città del Messico, compagno di bevute e disavventure sessuali con lascivi poliziotti e giovani bagascioni fraudolenti, avatar letterario di Allen Ginsberg.

Un esempio di cinema eccentrico

In questo Queer, zeppo di simboli (insetti, serpenti) e citazioni artistiche (Michaël Borremans, Francis Alys, Francis Bacon), dall’aspetto pittorico e metafisico, ho visto le inquietudini visionarie di David Lynch (il tinello giallo paglierino, che vuol dire giallo piscio, è lo stesso di Blue Velvet), ho visto il melodramma camp di Douglas Sirk, ho visto anche lo smarrimento del sogno di Magritte, un baratro sul mondo della mente, e poi tante altre belle cose (ho fatto però anche un certo sforzo per fingere di non aver visto la vipera finta più brutta della storia del cinema), ma purtroppo non ho visto – laddove forse sarebbe stato necessario, ovvero nel terzo atto, nel labirinto botanico della giungla dei desideri e delle speranze perdute – almeno un po’, un tocco, uno zic… di Apichatpong Weerasethakul (Lo zio Boonmee che si ricorda le vite precedenti, Tropical Malady), una rincorsa a immagini ancora più astratte, “altre”, estreme.

Fino a quando resta aderente al romanzo, il cinema di Guadagnino ha una forza evocativa da favola (o da incubo), in un equilibrio perfetto tra fedeltà letteraria e invenzione figurativa. Poi, quando un po’ all’improvviso, cercando di arricchire il finale, aggiunge del suo all’impianto narrativo si impantana in un informe detour – debole e posticcio, con brutti effetti speciali – che sembra trascinare il film e il finale in una zona grigia. Queer resta un esempio di cinema eccentrico, aristocratico e autoriale, imperfetto – forse nel voler cercare di dare una forma conclusiva a un’espressione che per sua natura (editoriale, banalmente) una forma non l’aveva – ma prezioso, anche nei suoi momenti più sgangherati e ridondanti (la colonna sonora che incalza e incalza e si insinua in ogni dove, in ogni anfratto, togliendo l’aria), e porta la poetica di Guadagnino verso orizzonti e suggestioni fino ad ora inesplorati. È un esempio di cinema unico, perché libero e lussuoso allo stesso tempo.

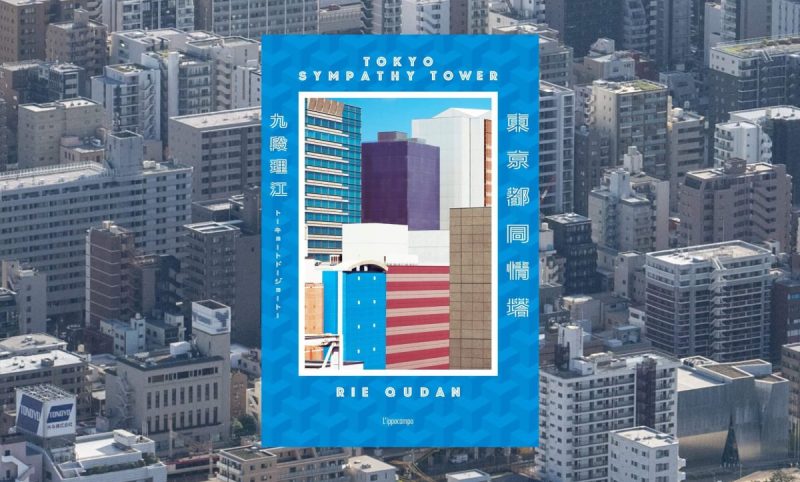

Subito dopo la vittoria dell'Akatugawa Prize, il Premio Strega giapponese, la giovane autrice Rie Qudan ha detto di essersi fatta aiutare dall'AI per scrivere il romanzo. E di essersi trovata benissimo.