Lucky Red, distributore italiano del film, ha deciso di riportarlo in sala in occasione della Festa della Liberazione.

Perché facciamo foto nei musei

Tutti fotografiamo i quadri, ma poi cosa ce ne facciamo di queste foto? Per ricordarci meglio, ma forse l'effetto finale è quello contrario.

Ho il telefono pieno di foto fatte ai musei. O alle gallerie d’arte, insomma. Foto fatte a quadri, foto fatte a installazioni, foto fatte a sculture. Ho cercato un po’ a caso, scrollando tra oltre 40 mila scatti. Ho trovato, in ordine sparso: una natura morta di pere dipinte da Piero Marussig alla Casa Museo Boschi Di Stefano, uno dei miei musei preferiti del mondo. Una natura morta con delle conchiglie e dei gamberetti di De Pisis, scattata nel 2015 in una mostra, mi pare, di Palazzo Reale a Milano. Dei quadri che mi sembrano dei Mirò del MET di New York (che sono a New York me lo dice la geolocalizzazione di iPhone) ma che non sono sicuro di chi siano, perché non ho fotografato la targhetta; a guardarli oggi, quasi 10 anni dopo, non mi colpiscono nemmeno più di tanto. La foto di una foto di Tillmans, alla Tate Modern di Londra nel 2017: avrei potuto cercarmi la foto direttamente, poi però ho comprato anche una cartolina allo shop, ce l’ho ancora attaccata allo specchio del bagno. Dei quadri fotografati al Museo di Capodimonte che non mi paiono niente interessanti. Dei santi tutti vestiti di rosa del Perugino che mi sembravano molto instagrammabili (e lo sono stati). Stesso discorso per dei Domenico Gnoli a Fondazione Prada nel 2021, per dei Cagnaccio di San Pietro da una retrospettiva sul Novecento Italiano a Palazzo Reale nel 2022, per un “Verde, rosso” di Carla Accardi del 1977, fatta al Palazzo delle Esposizioni di Roma. Dalla stessa mostra, una foto dell’autoritratto della Accardi del 1946, perché mi ricorda una donna di cui mi ero innamorato disgraziatamente. Due Matisse dal LACMA di Los Angeles, il dettaglio delle mani di Giovane donna del popolo di Modigliani. Prima di oggi, che mi è preso il grillo di rivederle per scrivere queste riflessioni, non me le ero mai andate a cercare. Foto scattate e immediatamente dimenticate.

Ogni volta che sto guardando un quadro mi chiedo perché sento questa urgenza di fare una foto. C’è qualcosa che mi dice che se non prendessi quella fotografia, starei più attento sul quadro. Allora mi metto lì, a guardare prima da lontano poi da vicino, poi focalizzandomi su certi dettagli come un piede, una bocca, il modo in cui la pittura è stata stesa e la matericità del tratto del pennello. Poi però non resisto, tiro fuori il telefono, inquadro, regolo la luminosità e scatto. A quel punto la concentrazione sul quadro, che magari avevo tenuto per minuti interi, si polverizza, come se colpita da un fulmine: qualcosa si è rotto nella mia attenzione, e passo oltre, al quadro successivo.

Non faccio foto ai musei per metterle su Instagram e farci centinaia di interazioni, almeno non più: anzi, trovo un po’ fastidioso ormai trovarmi quadri nelle Stories o nei post (sì, qualche volta lo faccio ancora, come nel caso dell’autoritratto di Accardi). Faccio foto ai quadri perché penso: meglio avercela, una foto di questa cosa qui, che prima o poi mi tornerà utile, così non mi scordo. Ovviamente, il fatto stesso di fare una foto, in qualche modo, mi fa ricordare con meno precisione i dettagli dell’esperienza artistica, o almeno ormai mi sono convinto di questo. Come se quella sola foto mi facesse indebolire un po’ i muscoli della memoria. C’entra l’ossessione che abbiamo – che quest’epoca ha – con l’archivio e la memoria, il salvare tutto, il non dimenticare mai niente. Un’accumulazione seriale di momenti tutto sommato trascurabili: mi pare sia una buona definizione dell’intero archivio fotografico dei nostri telefoni.

A volte diventa ossessiva, questa volontà di fotografare tutto, e la fotografia si trasforma in una trappola, e l’esperienza artistica in una preda, forse da compatire. Qualche anno fa, agli Uffizi di Firenze, ho seguito per alcune sale un signore (sì: un boomer) che ha fotografato ogni singolo quadro senza degnarlo nemmeno di uno sguardo non filtrato dallo schermo dello smartphone. Quadro, inquadratura, foto. Targhetta, foto. Via un altro. Quadro, inquadratura, foto. Non ha passato più di due secondi davanti alla Medusa di Caravaggio, alla Madonna del Cardellino di Raffaello. Io di quell’esperienza invece ricordo benissimo l’inquietante bellezza, l’ambigua severità del “Ritratto di giovane uomo” di Lorenzo Lotto. È un piccolo ritratto frontale di un giovanetto vestito di nero, con i capelli lunghi, su uno sfondo verde. Dev’essere grande come un libro, sta appeso in un angolo. Ho cercato se gli avevo fatto una foto nella memoria dell’iPhone: non gliene avevo fatte.

Uno dei racconti più belli e famosi di Daniele Del Giudice si chiama “Nel museo di Reims”. È stato scritto nel 1988, non c’erano né i telefoni né le macchine fotografiche digitali, e sono abbastanza sicuro che nella maggior parte dei musei fosse vietato scattare fotografie con gli apparecchi analogici, dotati o meno di flash. Racconta di un giovane uomo chiamato Barnaba, a Reims, che sta diventando cieco, e decide di passare gli ultimi giorni di vaghe ombre che gli rimangono nel museo, appunto, a guardare diversi quadri ma uno in particolare: il “Marat assassiné” di Jacques-Louis David. Un giorno, nelle sale, incontra Anne. Barnaba vede solo una sagoma sfumata. Anne capisce tutto e accompagna Barnaba per le sale e gli descrive i quadri che lui non può vedere: la posizione delle mani, le ferite, le pieghe dei vestiti e i colori. Forse Anne mente, Barnaba lo sospetta. Del Giudice è straordinario nel mostrare l’ambiguità dello sguardo e del racconto, se confrontati con il concetto di verità. E Anne è sottilmente sensuale quando, per descrivere un giallo, non lo paragona a un limone o a un girasole ma dice: «Giallo come il tradimento e l’incostanza. Giallo come l’amore legittimo, o l’adulterio che lo rompe».

A volte penso che scattare foto ai quadri sia una mancanza di cura e di attenzione. Lo penso, però, solo quando a scattarle sono gli altri. Attenzione per cosa: per una certa idea romantica di come l’arte andrebbe assorbita assorbire in silenzio contemplativo, come se fosse un’esperienza mistica o una rivelazione. È naturalmente un modo antipatico di sentirsi superiori, ed è anche un modo cretino di auto-sabotarsi una piacevole visita al museo, per usare una parola che mi dice spesso la mia psicologa. In certi musei soprattutto statunitensi non è raro trovare persone appostate davanti a un quadro con un cavalletto e tutto un armamentario di pennelli e colori, per riprodurre le opere. Sono esercizi di pittura, imitazioni per migliorarsi la tecnica, d’accordo. Ma è anche un modo per ricordare? Un tentativo di resistere alla fotografia tramite un mezzo più analogico? O forse, alla fine, ci si ricorderà più della propria versione, che dell’originale?

Ricordo un discorso di Philippe Daverio qualche anno prima che morisse in cui sosteneva che è assurdo visitare un museo, proprio come esperienza. Bisognerebbe prendersi il tempo di una giornata intera per un solo quadro. È una bella provocazione, ed è uno dei motivi per cui, penso, certe persone desiderano comprare i quadri che amano. Qualche anno fa sono riuscito ad acquistare un quadro che mi aveva impressionato moltissimo di un pittore napoletano del primo Novecento, che ora domina il mio salotto: lo guardo ogni giorno, e quando sono in poltrona a leggere, o alla scrivania a lavorare, spesso mi perdo in contemplazione. Naturalmente, ogni esperienza di contemplazione porta con sé qualcosa di diverso. È con questa illusione che faccio, che facciamo, foto ai quadri che ci piacciono. Di guardarle ancora, quelle foto, come se potessimo contemplarle: ma gli schermi luminosi sono la negazione della contemplazione, e allora questo archivio di memorie perdute si allunga e si allunga, di megabyte in megabyte. Un ricordo che viene preservato in un cassetto ma non più ricordato è ancora considerabile un ricordo?

Nella primavera del 2024, mentre visitavo la retrospettiva dedicata a Carla Accardi al Palazzo delle Esposizioni di Roma, mi sono concentrato su un piccolo quaderno su cui Accardi prendeva degli appunti per i suoi quadri. Era esposto in una teca su cui piegarsi per leggere bene quella scrittura tutta elegante. Una pagina recava l’intestazione: “Titoli acerbi”, e sotto una serie di titoli, appunto. Mi è sembrata un’espressione stupenda, come se fossero titoli come frutti, che dovessero maturare solo una volta scritti. Ho fatto una foto. Solo qualche giorno dopo l’ho inaspettatamente guardata, quella foto, e rileggendo ho scoperto con delusione che avevo scritto male. La scritta diceva solo: “Titoli scelti”.

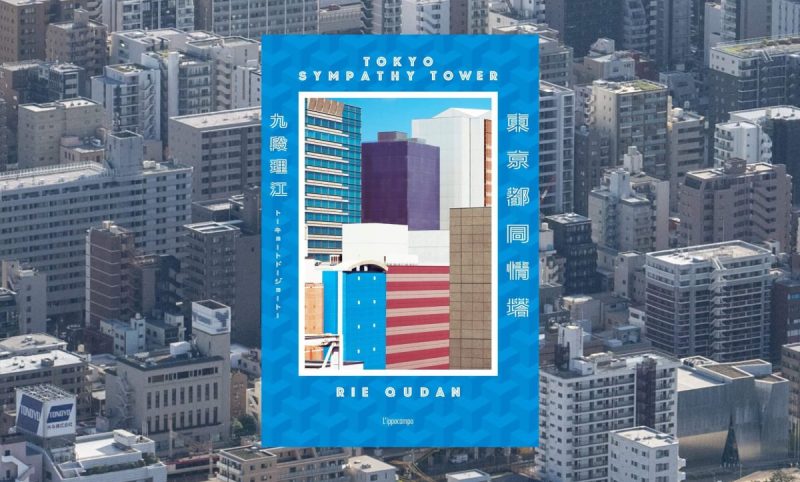

Subito dopo la vittoria dell'Akatugawa Prize, il Premio Strega giapponese, la giovane autrice Rie Qudan ha detto di essersi fatta aiutare dall'AI per scrivere il romanzo. E di essersi trovata benissimo.