Lucky Red, distributore italiano del film, ha deciso di riportarlo in sala in occasione della Festa della Liberazione.

Orbital è un’elegia d’amore per la Terra

Il libro di Samantha Harvey, vincitore del Booker Prize 2024, è ambientato nella Stazione Spaziale Internazionale e si chiede cosa sia l'umanità senza il suo pianeta, e viceversa.

Si chiama Overview Effect: la sensazione quasi psichedelica ripiena di amore e tenerezza che gli astronauti e i cosmonauti dicono di aver provato la prima volta che hanno guardato la Terra dallo spazio. Sembra morbida, soffice e, circondata da tutto quel buio interstellare, indifesa. Gli abbiamo dato un nome – l’ha fatto il filosofo Frank White nel 1987 – perché è un’esperienza diffusa e universale tra tutti gli uomini e le donne che hanno attraversato l’atmosfera per passare un certo periodo di tempo nel cosmo. Samantha Harvey è una scrittrice inglese che non ha mai vissuto fuori dall’atmosfera di questo pianeta, ma principalmente nel Somerset e nel Kent, la parte meridionale dell’isola britannica, eppure nel libro Orbital, con cui ha vinto il Booker Prize 2024, riesce nella difficile impresa di trasmettere a noi, lettori e lettrici, un assaggio di Overview Effect. E lo fa solo con le parole.

Una lunga domenica nello spazio

Le definizioni hanno un certo grado di approssimazione, e definiamo Orbital un romanzo anche se di romanzesco, inteso come motore drammatico di avventure che si intrecciano, ha molto poco. Non è però nemmeno un saggio, perché Harvey, appunto, scrive da Bath, distretto di Bath and North East Somerset, e non dalla International Space Station in cui tutto il libro è ambientato. Qui, invece, a circa 400 chilometri dal livello del mare e girando intorno al pianeta per 16 volte al giorno a una velocità di 27 mila chilometri all’ora, ci sono sei astronauti: Pietro, un italiano; Nell, un’inglese; Chie, una giapponese; Shaun, un americano; Anton e Roman, entrambi russi. In Orbital li osserviamo lungo tutte le 16 orbite intorno alla Terra, che per loro sono soltanto una giornata delle nostre terrestri, ma non funziona come quella: perché è fatta di 16 albe e 16 tramonti, ed è una prova psicologica non indifferente.

Quello che succede lungo tutte le cento pagine di Orbital è più simile al niente che al qualcosa, una lunga domenica contemplativa di nuvole che si formano e si disfano sulla superficie gialla e turchese del pianeta. I sei astronauti interagiscono tra loro il necessario, eseguono gli esperimenti che gli sono stati assegnati, fluttuano negli stretti corridoi in assenza di peso, guardano soprattutto fuori dalle finestre le stelle e i continenti, il buio spaziale e i crepuscoli alternarsi, e pensano talvolta a quello che hanno lasciato laggiù e al perché si trovano quassù. A una spanna dai loro gomiti, dai loro capelli, dai loro nasi perennemente bloccati dalla microgravità, a separarli solo una pellicola di metallo di pochi centimetri, c’è l’universo, l’immensità, il tutto e il niente, una morte atroce.

Come in un un Mrs Dalloway spaziale, la narrazione in Orbital si muove lentamente tra le questioni personali dei protagonisti e un pensiero panteistico provocato da quella lontananza dal pianeta che coinvolge anche noi, dall’altra parte della pagina. Harvey testa il linguaggio a una prova estrema, e con le descrizioni, in ogni capitolo (in ogni orbita) del pezzetto di Terra che si vede dalla Stazione, riesce ad accendere quel sentimento intraducibile che gli inglesi chiamano “awe” e che sulla Ruota delle emozioni di Plutchik sta a metà strada tra la sorpresa e la paura. L’Overview Effect che ci troviamo a provare ha una forte componente psichedelica e sinestetica, per cui è interessante leggere Orbital ascoltando alcune delle composizioni, classiche o moderne, ispirate al cosmo: Also Sprach Zarathustra di Strauss, I pianeti di Gustav Holst, anche “Astral Travelling” di Pharoah Sanders, “Interstellar Overdrive” dei Pink Floyd, certe lunghe suite degli Explosions in the Sky e naturalmente Apollo di Brian Eno.

«Planet Earth is blue/and there’s nothing I can do»

Nonostante la velocità con cui la ISS si muove intorno al pianeta, è la lentezza che domina ogni azione, ogni descrizione. Una flemma pacifica che non ha niente a che fare con il tempo delle azioni umane, ma con un senso di ineluttabilità, di fluidità, di immensità. Insieme all’astronauta Pietro guardiamo il formarsi di un tifone al largo delle coste filippine. Si ingrandisce sempre di più. La sua massa bianca fatta di spirali che girano in senso opposto è il preludio a una devastazione certa, anticipa le immagini di villaggi spazzati via dal vento e dall’acqua, una certezza di morte e miseria. Eppure, da lassù tutto è placido perché ineluttabile. Lo spazio ha il suo tempo. «Planet Earth is blue / and there’s nothing I can do».

Le più terrestri e prosaiche delle questioni ci provano a infilarsi nel mondo senza peso della ISS: i cosmonauti russi devono utilizzare i “bagni russi”, per una bega politico-economica che ha fatto sì che ci siano, in opposizione, dei “bagni americani”. Ma, in orbita, se ne fregano tutti, e i bagni sono bagni senza una nazionalità: «A che servono i giochetti diplomatici su una stazione spaziale, relegata alla sua orbita di dolce indifferenza?», si chiedono tutti loro, come se fossero un cervello unico. In realtà, le molte parti della narrazione che riguardano le funzioni corporee non sono affatto prosaiche: gli astronauti devono fare esercizi costanti per non lasciare che i muscoli si atrofizzino in assenza di gravità, sentono le arterie ingrossarsi, e devono rinunciare a percepire i sapori, con il seno paranasale costantemente ostruito.

Non siamo creature fatte per lo spazio, e il corpo, in fondo, è un altro mondo di cui non sappiamo quasi niente. Anche per questo, nella ridotta superficie della ISS, gli astronauti sono uniti da qualcosa di metafisico. Le loro famiglie sono loro stessi, più che quelle terrestri. Sanno che nessun altro capirà quello che hanno provato loro in orbita, sanno che le parole non basteranno mai. Si sentiranno, in parte, per sempre solitari, per sempre incompresi. Come per i tossici della guerra di The Hurt Locker che non sanno ritornare alla pace, sanno che l’inesprimibile meraviglia li farà sempre sentire a metà tra lo spazio e la Terra.

Ma nelle orbite della ISS il pianeta blu rimane sempre a portata di vista, è tutto quello che contemplano – che contempliamo – pagina dopo pagina. I deserti color albicocca, Cuba rosa nella luce del mattino, l’Asia tutta ingioiellata dalle luci notturne, «mare verde pallido sfocato e luccicante, sfocata terra color mandarino» (la traduzione di Gioia Guerzoni, un’altra meraviglia). Alla fine, Orbital non è un romanzo sullo spazio ma sulla Terra: come il viaggio serve come funzione ultima a tornare, la lontananza spaziale ci serve per guardare la Terra e vederla finalmente con occhi puri, fatti di amore, cura e preoccupazione: «Qualche civiltà aliena potrebbe avvistarli e chiedersi: cosa ci fanno qui? Perché non vanno da nessuna parte, girano solo su se stessi? La Terra è la risposta a tutte le domande».

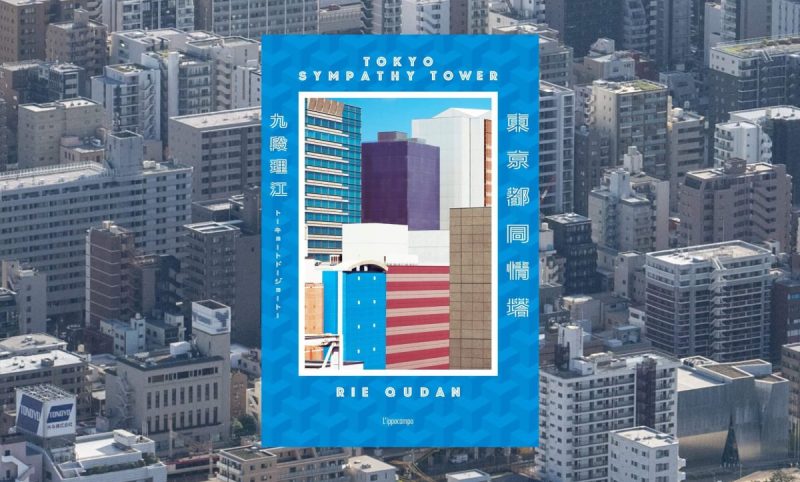

Subito dopo la vittoria dell'Akatugawa Prize, il Premio Strega giapponese, la giovane autrice Rie Qudan ha detto di essersi fatta aiutare dall'AI per scrivere il romanzo. E di essersi trovata benissimo.