Lucky Red, distributore italiano del film, ha deciso di riportarlo in sala in occasione della Festa della Liberazione.

Maurizio Torchio, una voce tutt’altro che immaginaria

L’invulnerabile altrove racconta di due donne imprigionate nella stessa mente, elaborando un nuovo concetto di aldilà.

All’inizio di questo libro la protagonista, una donna senza nome e senza età (anche se non più giovane), si aggira tra le corsie di un supermercato passando in rassegna la verdura e la carne: insalata, cavoli, crescioni; polli, tagli di manzo, conigli e involtini. Mentre spinge il carrello a tentoni nel flusso dei clienti, biascica alcune frasi sottovoce, intimorita, ma nemmeno più di tanto, che qualcuno la senta. È un’ingegnera, sappiamo, con poche aspettative carrieristiche, un compagno e un amante d’ordinanza, dominata da pensieri molto concreti sulle offerte dei prodotti e sulla loro provenienza. O, forse, è troppo ancorata agli oggetti di una realtà minacciosamente ordinaria, della quale sembrerebbe alimentarsi in contrapposizione a qualcosa che la minaccia dall’interno.

Infatti sente una voce nella testa, quella di un’altra donna. E, come in certe malattie psichiatriche, questa voce è tutt’altro che immaginata (sulla pagina è graficamente evidenziata per distinguerla dall’altra), non è il rumore vago dei pensieri che si affastellano nella mente. Appartiene a una certa Anna, vissuta cent’anni prima a Londra, dove lavorava in una fabbrica di fiammiferi, madre di molti figli di cui ricorda poco e niente. È insomma la voce del fantasma di una defunta che, in un costante conflitto tra logorrea e reticenza, racconta alcuni sprazzi della sua vita di prima da un punto di vista che non ha niente di speciale o privilegiato. Ma dove si trova esattamente? E, soprattutto, che vuole?

Il talento di Maurizio Torchio, al terzo romanzo dopo i bellissimi Piccoli animali e Cattivi, comincia a dare il meglio di sé proprio nella descrizione di questo altrove: «Dove un giorno può durare anni; nessuno sa in anticipo quanti. Come al circolo polare d’estate. Non c’è un sole, in un punto, e l’azzurro intorno, ma un bianco opaco, che cade da tutte le direzioni, e ci assorda». Un mondo che ha due stagioni, la notte e il giorno, misurabili dalla velocità con cui crescono i capelli di chi lo abita. «I capelli. I capelli ci crescono sempre alla stessa velocità. E di giorno non li possiamo tagliare». Un aldilà che ci viene raccontato attraverso moniti lapidari e immagini di una forza lacerante, come in certe illustrazioni di Arcimboldo o Dürer, e dove la psicologia di chi lo osserva – come Anna – vi si fonde in parte per inerzia, in parte per uno sfasamento di prospettive.

Ma Torchio sembra dirci sin da subito: attenzione, perché non tutto quello che si allontana dalla realtà dev’essere per forza fantastico. Lo scenario raccontato in L’invulnerabile altrove, infatti, non è straniante per i suoi elementi sparsi (la sabbia, l’acqua, i corpi in cammino) ma per il modo di combinarli tra loro: i morti salgono l’uno sull’altro fino a formare enormi torri oscillanti di gambe e braccia che si stagliano lungo l’orizzonte luminoso, e chiunque arrivi dal mondo dei vivi si sente un estraneo. Non c’è niente di cristiano nella cosmogonia di Torchio, niente di dantesco, non ci sono divinità punitive o accoglienti, ma tutto appare come l’emblema in codice di un mondo ulteriore, non ancora emerso, forse un terzo mondo del quale i morti sembrano attendere l’avvento mentre si muovono nelle briglie di un sogno. Anna, tuttavia, a questa inerzia sembra opporsi con una richiesta dalla portata mitologica: impossessarsi della donna, entrare nel suo corpo e fare l’amore con il suo amante per avere un figlio-chimera, o mostro, o bastardo, in un’alleanza che tolga il sigillo metafisico tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Dall’allestimento di questo piano, forse infido, forse rivoluzionario, si dirama un filo di rivelazioni reciproche che porterà le due donne a scontrarsi e incontrarsi in dialoghi e situazioni di humor nero e sensualità.

A leggere questo romanzo ci si chiede continuamente in quale stato emotivo l’autore l’abbia scritto, per essere riuscito a bilanciare la pericolosità dei temi e la densità delle visioni con una prosa così limpida, quasi fatata, e con uno stile così quintessenziale e incontaminato da far venire in mente solo le poesie di Emily Dickinson. Torchio possiede una qualità da filosofo medievale nel raccontarci questa storia d’amicizia e d’amore, di carne e di immagini, accontentando sia il lettore aristotelico che quello delle Centurie di Nostradamus. Non è questo un libro costruito attorno a una stranezza intenzionale, insomma, o il risultato di un amalgama di generi come oggi va di moda. Non è nemmeno un libro fantastico. È un’opera che parte dalle teorie di Julian Jaynes e Gustav Theodor Fechner e arriva fino alle neuroscienze, per addentrarsi nel difficile territorio scientifico del rapporto tra la psiche e le voci allucinatorie. Il fatto che ci riesca con così tanta ammirabile chiarezza ne fa qualcosa di inedito e controcorrente nel paesaggio attuale.

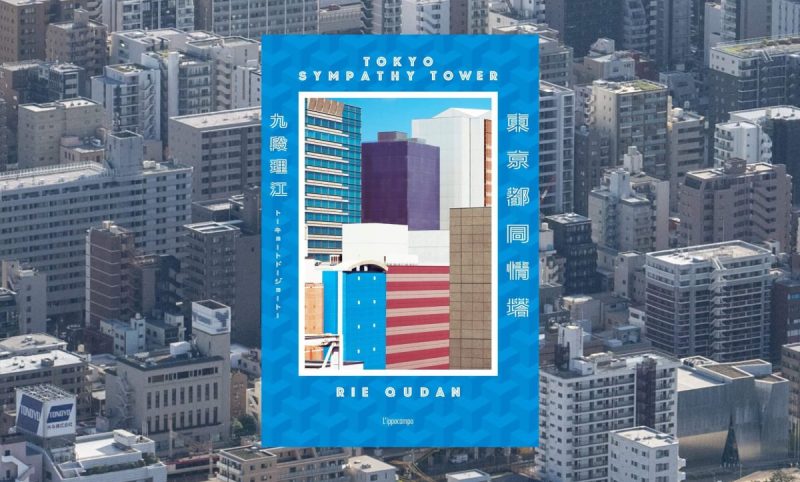

Subito dopo la vittoria dell'Akatugawa Prize, il Premio Strega giapponese, la giovane autrice Rie Qudan ha detto di essersi fatta aiutare dall'AI per scrivere il romanzo. E di essersi trovata benissimo.