Le polemiche delle ultime settimane non colgono il vero punto della discussione: la crisi non è della città, ma del modello di sviluppo di cui essa è diventata simbolo in Italia.

È di nuovo aprile e Milano si prepara, come ogni anno, alla Design Week. La città si stira, si veste di idee innovative, si decora, si mette lo smalto, ridefinisce spazi temporaneamente. Ma può capitare che, anche quando Milano cerca di mostrarsi al meglio, qualcosa si rompa. Può accadere che uno degli eventi accenda un dibattito che vada oltre il design, il food pairing e le installazioni site-specific. Qualcosa capace di scomporre, per un attimo, la solita liturgia della Week più popolare di tutte.

Quest’anno è successo. Al centro del dibattito ci è finito un luogo altamente simbolico: la palazzina liberty di viale Molise, ex Borsa delle Carni del Macello comunale. Uno spazio carico di storia, rimasto chiuso per anni, e che sarebbe tornato in vita, per soli sei giorni, grazie a un progetto chiamato Vocla. Una proposta temporanea curata da Alcova (Vocla al contrario): una piattaforma fondata da Joseph Grima e Valentina Ciuffi e pensata come “design by night”, un insieme di designer emergenti, brand, un programma musicale curato da Radio Raheem e un’offerta gastronomica firmata Yapa. Tra nigiri al Chianti e dulce de leche, un menù da 130 euro a persona, su prenotazione.

Macao per dieci anni

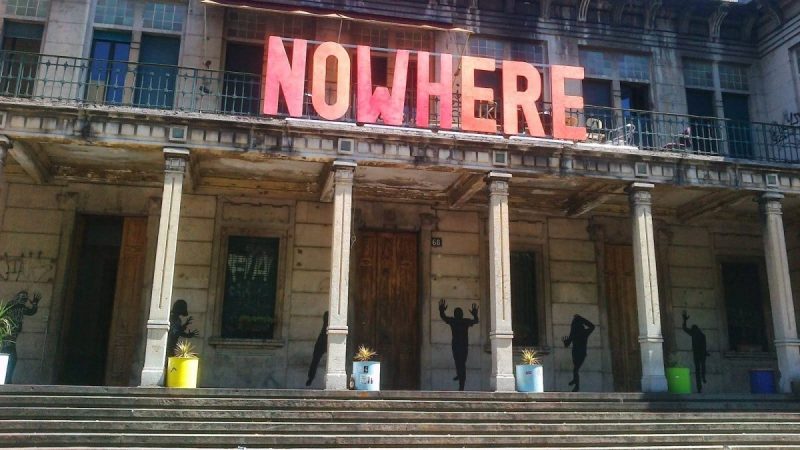

Un’estetica immersiva tra intrattenimento e designer poco conosciuti, pensata però all’interno di una palazzina che non è un contenitore per nulla neutro. Quel contenitore è stato infatti, per quasi dieci anni — dal 2012 al 2021 — la casa di Macao: uno spazio occupato e autogestito che ha rappresentato, seppur con i suoi limiti, una forma gratuita e alternativa di cultura, accesso e partecipazione, oggettivamente molto diversa dall’immaginario proposto da Vocla.

E così, quando Macao ha visto annunciata la riapertura dello spazio in una forma così distante dal suo vissuto, ha reagito, dopo un lungo silenzio, con un post secco, denso, durissimo. Ha chiamato la sua comunità a raccolta e definito quella riattivazione un’operazione vuota, gentrificante, priva delle persone che per anni avevano fatto vivere lo spazio dentro quelle mura. Parlando di ferite, non di nostalgia.

La risposta è diventata pubblica, virale. Il dibattito si è acceso. Alcova ha chiarito le sue intenzioni, raccontando la volontà di aprire, di riportare attenzione su uno spazio abbandonato. «Nel nostro intento — con il progetto parallelo Vocla — c’era anche la volontà di contribuire alla messa in sicurezza strutturale dell’edificio», hanno specificato poi Joseph Grima e Valentina Ciuffi. «Cosa che in tutti questi anni, a causa di bandi andati a vuoto e vari tentativi, non era mai accaduta. Abbiamo capito il fastidio e lo accettiamo, e abbiamo deciso di spostarci. Abbiamo dato spazio a un dibattito, in fondo. Il nostro intento però non va strumentalizzato: il nostro lavoro è dare spazio anche a designer indipendenti meno conosciuti, e questo progetto lo ha fatto. E al di là di quel che si è detto, le porte erano aperte a tutti, anche solo per vedere la mostra e basta. Non è mai stato obbligatorio consumare o prenotare il ristorante. Era pensata come una delle poche feste del Fuorisalone senza lista».

Una ferita urbana

Un’intenzione che però non ha salvato Alcova dalle polemiche. L’evento è stato, dagli organizzatori, spostato così in un altro luogo. Un gesto che, al netto delle divergenze, ha rivelato comunque una capacità di ascolto, ma che non ha convinto Macao, che ha invece rimarcato la propria distanza e preannunciato la volontà di un ritorno in città. Senza ulteriori dichiarazioni.

Eppure, qualcosa resta. Una domanda di fondo: cosa significa oggi riattivare uno spazio a Milano? Cosa vuol dire toccare una ferita urbana? E in che modo i linguaggi — quello dell’arte, del design, della controcultura indipendente, del futuro di questa città — possono ancora parlarsi senza sovrapporsi?

Il quartiere Molise-Calvairate è una di quelle periferie che portano dentro di sé tutte le tensioni più simboliche della Milano contemporanea. Una Milano che si racconta grandiosa, ma che più lo fa, più si ritrova polarizzata dal punto di vista sociale.

Case popolari degli anni ’30, ex operai e famiglie, immigrati, povertà e nuove costruzioni dal valore immobiliare crescente, cantieri aperti. La BEIC, con tutte le complessità del caso, da un lato; l’attesa per la realizzazione del masterplan “ARIA” che, oltre a un parco e a un campus universitario, porterà anche nuove abitazioni in edilizia accessibile, dall’altro.

Ma accanto alle trasformazioni, in una città dove ormai basta la comunicazione di qualsiasi evento per promuovere, di fatto, gentrificazione, ci sono le vite reali, le contraddizioni. Reti di cittadini che resistono promuovendo azioni di vicinato convivono con dinamiche di spaccio e microcriminalità, zone d’ombra che non si risolvono esclusivamente con gli sgomberi, né tantomeno con le installazioni artistiche, i ristoranti di lusso o la controcultura.

Macao, quando è nato nel 2012, ha provato — nel suo modo, attraverso il suo mondo — a reinventare un luogo abbandonato, rendendolo gratuito, autogestito, a volte caotico, magari non per tutti i pubblici, non sempre apprezzato dal quartiere, ma libero. Ha resistito finché ha potuto, finché il quartiere ha retto la convivenza tra marginalità estrema e speranza partecipativa. Poi, anche lì, qualcosa si è rotto. Le palazzine intorno si erano da tempo riempite di nuovi abitanti invisibili, esclusi, legati al mercato della droga. Forse una coincidenza con lo spostamento dovuto alla bonifica del parco di Rogoredo, forse conseguenza della crisi economica dovuta al Covid. Un problema diventato pesante per il quartiere tutto, case popolari comprese, nella fatica della convivenza con una nuova dinamica tossica. Macao ha cercato di includere per un po’ anche quella complessità sociale, ha provato quantomeno a parlarci, a confrontarsi con quel mondo così complesso. Poi ha dovuto ammettere intimamente di non riuscirci. Salvandosi, si è allontanato e, con un annuncio ermetico, quello spazio lo ha alla fine lasciato.

Il Comune ha lasciato passare un po’ di tempo e poi ha sgomberato.

Difendere uno spazio pubblico a Milano

Nel presente post-sgombero, l’idea di riaprire quel luogo senza fare i conti con tutto questo è stata ingenua. Non cattiva, nelle intenzioni non predatoria, ma scollegata. Come se Milano potesse accogliere operazioni temporanee nei suoi luoghi più feriti senza risvegliarne il dolore. Ma i luoghi parlano. E non basta un allestimento per mettere a tacere le loro storie.

C’è un tratto narcisistico in questa città: una tendenza a credere che la grandiosità estetica possa coprire le crepe, che basti l’effetto per disinnescare la sostanza. Milano si guarda allo specchio e si compiace dei riflessi, dimenticando che sotto la superficie, spesso, le ferite continuano a pulsare. Nascondere, in questa logica, sembra più facile che curare. Quando invece, forse più semplicemente, quel dolore andrebbe attraversato, capito, accettato.

Questa vicenda ci dice, anche e però, che Milano ha un enorme bisogno di spazi pubblici veri, non solo simbolici. Spazi accessibili, permanenti, capaci di accogliere il conflitto, non solo la celebrazione. E ci suggerisce, poi, che c’è una profonda incomunicabilità tra mondi — quello della cultura indipendente, quello dei cittadini, quello di chi è più fortunato e quello di chi lo è meno, quello dell’innovazione, delle vetrine, dell’amministrazione, quello del business, delle associazioni, degli investitori, di chi comunica — che continua a produrre equivoci e battaglie che potrebbero essere evitate.

Lo racconta bene anche il dibattito attorno al Leoncavallo. Dove si difende uno spazio che per molti è ancora necessario, ma che continua a vivere sotto il segno della provvisorietà, rischiando di essere rappresentativo di un passato che, invece di essere preservato con un’attitudine nostalgica, potrebbe inventarsi nuove e coraggiose forme di lotta umana e urbana, più legate al presente. Perché forse, quel che serve oggi, è capire come costruire uno o più spazi di pensiero e visione capaci di ospitare la città nella sua complessità. Spazi che sappiano parlare e accogliere non solo chi si somiglia, ma capaci di ospitare anche ciò che disturba. Capaci di dare voce non solo alle élite, ma anche a chi non parla mai.

Milano, così, potrebbe smettere di cercare di essere solo una vetrina brillante, e tornare a essere una città che costruisce. Che sbaglia, ma ascolta. Che non si limita a coprire il male, ma che, mostrando le sue debolezze, allora sì, si reinventa.