Il nuovo di Gabriele Mainetti è una superproduzione in cui si mischiano tanti generi, forse troppi.

In un orizzonte dominato dalla dicotomia tra commedia commerciale (dal romantico al ridanciano) e cinema d’autore, La città proibita di Gabriele Mainetti dovrebbe deflagrare come un’esplosione. Il film è stato salutato da tutti, ammiratori e detrattori, come la prova che chi l’ha diretto è di gran lunga l’italiano più competente nel girare scene d’azione e combattimenti. Anche a livello internazionale non c’è poi così tanta gente che se la giochi con Mainetti. Tant’è che, all’epoca, i produttori di John Wick 2, alle prese con l’invitante prospettiva di trasformare unninaspettato successo in un solido franchise “de mazzate”, chiesero proprio a lui se volesse dirigerne il sequel.

Un regista d’azione americano a Roma

Mainetti invece è restato in Italia, convinto che la parte interessante del girare film action non sia tanto quella di replicare le formule viste altrove, quanto renderle proprie, trasformarle in qualcosa di autoctono, italiano, anzi, romano. Operazione che gli è riuscita alla grande nel 2015, con l’enorme successo di Lo chiamavano Jeeg Robot, seguito però dal fallimento di Freaks Out nel 2021. Costato 16 milioni di euro, La città proibita ha appena superato il suo milioncino di euro al box office. Non poco, certo, ma qualche gradino più su dello stesso troviamo FolleMente di Paolo Genovese. Un perfetto esponente dell’egemonia di un certo tipo di commedia all’italiana, che stando ai dati Cinetel veleggia sopra i 15 milioni. Ovvero il risultato che dovrebbe augurarsi Mainetti, ma che appare lontano.

Perché La città proibita non ha fatto il botto più grosso di tutti i botti ma soprattutto: di chi è la colpa? È difficile a dirsi, in un’epoca dominata da algoritmi, podcast generalisti e TikTok in cui Sorrentino diventa virale per un’uscita sopra le righe e di conseguenza il più autoriale dei film (Parthenope) diventa un caso anche tra il pubblico appena maggiorenne. Mainetti ha fatto il suo giro di podcast e interviste, sa parlare bene in camera ed è davvero un piacere ascoltarlo quando spazia da Robert Bresson (sua ossessione filmica, lo cita costantemente) a cult di genere come L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente, principale fonte d’ispirazione proprio per La città proibita.

D’altronde Mainetti col cinema di Bruce Lee, Chuck Norris e affini ci è cresciuto, lo ha assimilato, scomposto, fatto suo: è l’utente medio di una testata come I 400 calci e il tipo di regista s’incaponisce per avere al suo fianco una protagonista come Yaxi Liu, cascatrice che nel film e nella realtà non spiccica una parola d’italiano e gira armata di cellulare e Google Translate. Compensa ampiamente con una fisicità in grado di reggere un intero film wuxia, di kung fu o di qualche altro ibrido nel mezzo a cui Mainetti aspirava.

Il tutto però è trasportato nello scenario multietnico di Piazza Vittorio, a un centinaio di metri dall’ufficio di Gabriele Mainetti, che conosce, ama e respira Roma tanto quanto il cinema di arti marziali. Difficile immaginare qualcun altro che metta su uno stesso set Sabrina Ferilli dietro la cassa di un ristorante eredità del marito fedifrago Luca Zingaretti e il leggendario coreografo di stunt Liang Yang (che a curato i combattimenti di Skyfall, Mission: Impossible e di molti film Marvel e DC). Un perfezionista del combattimento, che si adira con l’operatore di camera originario dei Parioli perché è di mezzo secondo in ritardo sull’arrivo del pugno della protagonista.

Questioni di genere

La città proibita non è un film perfetto, ma è un grandissimo film di combattimenti infilato dentro un film generalista che fatica talvolta a esprimere il suo potenziale. C’è però dentro talmente tanto e di talmente diverso dal solito, che è la risposta perfetta a quel clima cinematografico asfittico di cui spesso ci lamentiamo. Ci lagniamo quando in sala ci sono solo commedie alla Özpetek e film autoriali alla Sorrentino, però poi si staccano solo biglietti per Parthenope, Diamanti, FolleMente.

Il dubbio non è tanto se il cinema di genere in Italia sia morto, ma se piuttosto non sia il suo pubblico a essersi estinto. La questione è di natura anagrafica? I fan dei poliziotteschi, degli horror di Bava e di Argento ma anche delle pellicole scollacciate di Brass sono sopravvissuti agli anni ’70 e ’80 in numeri così ridotti da non avere alcun tipo d’impatto nemmeno quando uno come Pupi Avati, creatore del cosiddetto gotico padano, batte un colpo con L’orto americano? Sì e no.

Dopo l’epoca d’oro del cinema autoriale, il cinema italiano per decenni ha saputo dire la sua nelle arene del genere, persino nei sottogeneri, nelle nicchie, ficcandosi con convinzione ed energia in pertugi pulp, pop, cult. Grandi nomi del futuro si facevano le ossa così o grandi nomi di genere raccoglievano pian piano intorno a loro un fedelissimo pubblico internazionale, lontano dai riflettori del cinema generalista. Qualcosa, negli anni ’90, si è inceppato, ma anche in quella generazione di cineasti c’era sempre quel nome che non ti aspetti, che si lanciava nell’impresa.

Mi piace pensare che la fine del secolo breve abbia ucciso molti generi, o quantomeno li abbia lasciati agonizzanti, sulle due sponde dell’Atlantico. Nel 1999 Stanley Kubrick non riesce a ultimare il montaggio di Eyes Wide Shut, morendo senza sapere di aver girato l’ultimo, grandioso esempio di psychosexual thriller statunitense. Nel 1997 Gabriele Salvatores gira Nirvana, che raccontato adesso sembra un’allucinazione da droga sintetica: una pellicola italiana di stampo cyberpunk con un grandissimo utilizzo di effetti visivi allora avanguardistici, con protagonisti Diego Abatantuono e Christopher Lambert.

Nirvana è spesso il titolo che il cinefilo già entrato nella fascia degli anta cita quando gli si chiede l’ultimo grande film di genere italiano di cui abbia memoria. Tra gli under 40 invece spopola Lo chiamavano Jeeg Robot, che appartiene già a un’altra era, sicuramente influenzata dall’exploit superoistico statunitense, ma che vede in Mainetti forse l’unico nome di un certo rilievo fermamente convinto non solo di girare film di genere in Italia, ma di farlo in modo che siano commercialmente appetibili.

Non siamo mica gli americani

Perché allora La città proibita non funziona? Perché chi tenta di girare un film di genere in Italia non trova pubblico laddove ogni singola uscita statunitense di genere può sempre contare su uno zoccolo duro di appassionati che si presenta in sala? Oltre al fatto che un film di genere statunitense gode di un capitale di hype che la controparte italiana deve lavorare duramente per creare, la risposta, forse, è che l’ultimo samurai Gabriele Mainetti, da solo, non può cambiare le aspettative del pubblico rispetto al cinema italiano. Un pubblico che sembra presentarsi in sala solo per vedere film da cui sa esattamente cosa aspettarsi.

Un pubblico che cerca l’opposto di una pellicola che sovverte le aspettative come fa quella di Mainetti, che al suo terzo lungometraggio intercetta il bisogno di cambiamento nel modo d’essere italiani e romani, la necessità di scrollarsi di dosso un senso di dovere verso la tradizione che fa «diventare morti in vita». In sala e fuori. Questa necessità di cambiamento però è il vero spauracchio del pubblico che va in sala a vedere il cinema italiano. Rido delle battute di FolleMente, ottimo Perfetti Sconosciuti 2.0, perché mi prendono alla sprovvista o perché ironizzano esattamente su ciò che mi aspetto, esattamente come mi aspetto?

Guarda caso, sia in FolleMente sia in La città proibita c’è Marco Giallini, che si è unito a Luca Zingaretti e Toni Servillo e Piefrancesco Favino in quell’ubiquità che il nostro cinema regala appena trova un volto e una cadenza che piacciono, ficcandoceli dappertutto. L’arco narrativo che Mainetti regala a Giallini e Zingaretti (nel film c’è anche quest’ultimo) – salvandoli dal typecasting o stravolgendone il senso – la dice ancora una volta lunga: sulla sua capacità di dire qualcosa di nuovo dentro il nostro cinema e sulla poca voglia del pubblico italiano di farsi prendere in contropiede.

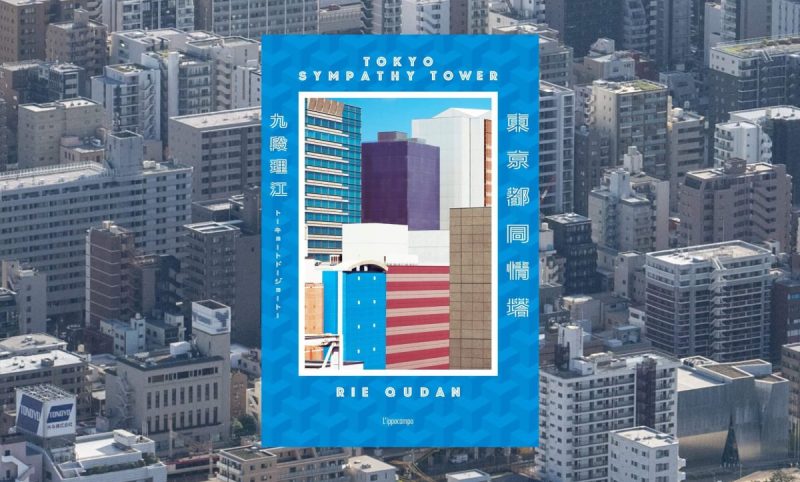

Subito dopo la vittoria dell'Akatugawa Prize, il Premio Strega giapponese, la giovane autrice Rie Qudan ha detto di essersi fatta aiutare dall'AI per scrivere il romanzo. E di essersi trovata benissimo.