Lucky Red, distributore italiano del film, ha deciso di riportarlo in sala in occasione della Festa della Liberazione.

Il meraviglioso mondo di Joel Meyerowitz

Abbiamo parlato con il maestro della street photography di A Sense of Wonder, la mostra a Brescia che fino al 24 agosto ospita più di 90 immagini a colori scattate tra il 1962 e il 2022.

Con oltre novanta opere, A Sense of Wonder è la prima grande antologica italiana dedicata a Joel Meyerowitz, uno dei maestri indiscussi della fotografia contemporanea. Curata da Denis Curti, e visitabile al Museo di Santa Giulia di Brescia fino al 24 agosto, la mostra ripercorre sei decenni di carriera, dagli esordi newyorkesi degli Anni Sessanta fino agli autoscatti del lockdown. Il percorso, articolato in sezioni tematiche, attraversa le molte vite dell’autore: dal pioniere del colore allo sperimentatore del grande formato, dal flâneur urbano al testimone solitario di Ground Zero. Nato a New York nel 1938, Meyerowitz inizia a fotografare dopo un incontro folgorante con Robert Frank. Da allora, il suo sguardo non ha più smesso di cercare – nella strada, nella luce, nei volti – un frammento di verità. Con uno stile capace di cogliere l’attimo e, insieme, la profondità del reale, ha rivoluzionato la street photography, liberandola dal bianco e nero e aprendola alla complessità del colore.

Tra le opere in mostra, Fallen Man, scattata a Parigi nel 1967, è considerata fra le più celebri, un manifesto della “fotografia di strada”: prontezza, composizione, attenzione alla realtà, giusta distanza emotiva. Nell’immagine, un uomo giace a terra all’ingresso della metropolitana. Intorno a lui, la città continua a scorrere: chi sale sul tram, chi cammina, chi si volta appena. Nessuno si ferma. La scena è sospesa, ma la vita non lo è affatto. Ed è proprio questo il punto, come racconta Meyerowitz durante la visita guidata alla mostra: il vero soggetto non è l’uomo che cade – su cui lo sguardo tende naturalmente a posarsi – ma il fatto che nessuno lo aiuti. È quell’indifferenza collettiva, quel vuoto di reazione, a rendere l’immagine ricca di significato. Perché la fotografia, in quel preciso istante, smette di raccontare un evento e inizia a parlare di una società.

ⓢ Mi ha colpito molto il suo racconto su Fallen Man. In che modo la fotografia l’ha aiutata a leggere la società della sua giovinezza? E quanto hanno inciso i viaggi, in particolare in Spagna, sul suo sguardo?

La fotografia del Fallen Man non ha segnato un cambiamento per me: è stato solo un momento di osservazione, uno scatto, niente di più. In quegli anni – siamo tra il 1962 e il 1965 – vagavo per le strade di New York, aperto al caso e agli incontri inattesi. Il vero scarto è arrivato in Europa, nel 1966, soprattutto in Spagna, dove era ancora al potere Franco: lì ho capito come una dittatura agisce sulla società, nel modo stesso in cui la governa. Quell’esperienza ha cambiato profondamente il mio modo di vedere.

ⓢ Quali segni le ha lasciato?

Quando sono tornato negli Stati Uniti, quella nuova sensibilità mi ha permesso di cogliere i cambiamenti in corso. Li vedevo riflettersi nella quotidianità, nei gesti, nelle abitudini, nello stile di vita delle persone. Con l’inizio della guerra in Vietnam, ho cominciato a percepire le crepe, il lento sgretolarsi della società americana.

ⓢ Che sfide ha incontrato nel far accettare il colore come linguaggio espressivo?

La prima sfida è stata culturale: il bianco e nero era il linguaggio riconosciuto, quello con cui tutti si esprimevano. Il colore, invece, era considerato commerciale, associato ai dilettanti, alle riviste patinate, a qualcosa di poco serio. C’era un pregiudizio profondo: si pensava che il colore non fosse stabile, che non avrebbe retto al tempo. Bastava guardare i menu esposti nelle vetrine dei ristoranti – dove le immagini sbiadivano, viravano al ciano o al giallognolo.

ⓢ In che modo il formato ha influenzato il suo sguardo e il processo creativo che porta allo scatto?

Lavorare con il 35 mm mi dava libertà e velocità: potevo muovermi per strada, reagire d’istinto a ciò che vedevo, quasi con il cuore. Ma a un certo punto ho capito che il colore richiedeva un altro approccio, più contemplativo, e mi sono avvicinato al grande formato, come il 20×25. Con quel tipo di pellicola non puoi più inseguire l’istante: devi rallentare, osservare, aspettare. È diventato un processo che mi ha portato a cercare immagini più consapevoli.

ⓢ La musica ha davvero cambiato il suo modo di fotografare, in termini di ritmo e composizione?

Sì, assolutamente. In me convivono due anime: quella del fotografo di strada, rapido e istintivo, come un jazzista che improvvisa, e quella più riflessiva, che lavora con il grande formato, come un violoncellista che suona musica classica. Ho usato anche l’8×10 proprio per spingere ancora oltre questa ricerca, per approfondire un approccio più lento, meditativo.

ⓢ È stato l’unico fotografo ammesso a Ground Zero. Come ha gestito l’equilibrio tra l’impatto emotivo e la necessità di raccontare con lucidità?

Quando ti trovi davanti a qualcosa di così immenso, sia fisicamente che emotivamente, l’impatto è immediato: le emozioni salgono, ti travolgono. Ma ci sono anche aspetti pratici, concreti, da affrontare. E lì nasce una tensione tra ciò che senti e ciò che devi fare. In quel contesto, ho capito che la cosa più importante era riuscire a vedere la bellezza, anche nella distruzione. Perché la bellezza ha una forza unica: può lenire le ferite, può guarirle.

ⓢ C’è stato un momento in cui ha capito come scattare?

Sì, lo ricordo con precisione. Ero a Ground Zero, sentivo il sole sulla schiena, la luce attraversava il fumo che si alzava. E mi sono sorpreso a provare un senso di felicità, semplicemente per essere vivo. Mi sono chiesto se fosse giusto sentirsi così, con 3.000 morti attorno a me. È stata una domanda profonda, che mi ha fatto capire una cosa: il tempo passa, ma la bellezza resta – e insieme, tempo e bellezza possono guarire anche le ferite più dolorose. Da lì ho capito che la mia responsabilità era proprio questa: riconoscere e restituire la bellezza, anche dentro al dolore, attraverso le immagini. Scattare, in quel momento, è stato un atto di fiducia nel futuro. Un dovere verso chi verrà dopo.

ⓢ Che consiglio darebbe a un giovane che vuole dedicarsi alla fotografia?

Lo stesso che avrei dato trent’anni fa: esci ogni giorno, stai nel mondo, guarda davvero. Osserva la realtà e osserva te stesso mentre fotografi. Fidati di ciò che sei, di quello che provi, del tuo istinto. Non ci sono manuali: sei unico, e lo è anche il tuo sguardo. Se vedi un raggio di luce, due persone che si baciano o che litigano, segui ciò che ti muove dentro.

ⓢ Le emozioni sono importanti?

Certo. Non bisogna censurarsi, costruirsi una maschera. Bisogna essere autentici: è lì che nasce l’arte.

ⓢ Se potesse viaggiare nel tempo per fotografare un evento del passato, quale sceglierebbe e perché?

Tornerei al 1865, all’epoca delle grandi spedizioni nel West americano. Era un tempo di esplorazioni, sfide e pericoli reali. Penso a fotografi come William Henry Jackson e Timothy H. O’Sullivan, poco più che ventenni, che si avventuravano nel selvaggio West con macchine fotografiche enormi per documentare tutto: i paesaggi, le scorribande dei banditi, le tribù native, gli ex soldati del Nord e del Sud. Mi affascina l’idea di essere lì, in mezzo a quel caos e quella bellezza, a raccontare un mondo in trasformazione. In un certo senso, era la prima vera rivoluzione visiva: la prima “epoca digitale” della fotografia.

ⓢ Un’ultima provocazione: se scoppiasse un incendio e potesse salvare solo una fotografia, quale sceglierebbe?

Nessuna. In caso di incendio salverei la mia vita – le fotografie possono andare. Sarebbe come chiedermi quale figlia salverei: se devono morire, che muoiano tutte.

ⓢ Direi che così chiudiamo il cerchio.

Sì, ma lasciami aggiungere una cosa. Ho scattato migliaia di fotografie. Alcune mi hanno cambiato il passo, altre mi hanno aperto gli occhi. Ma non ne ho una preferita nel cuore. Ogni immagine è un frammento dello stesso racconto. E va bene così.

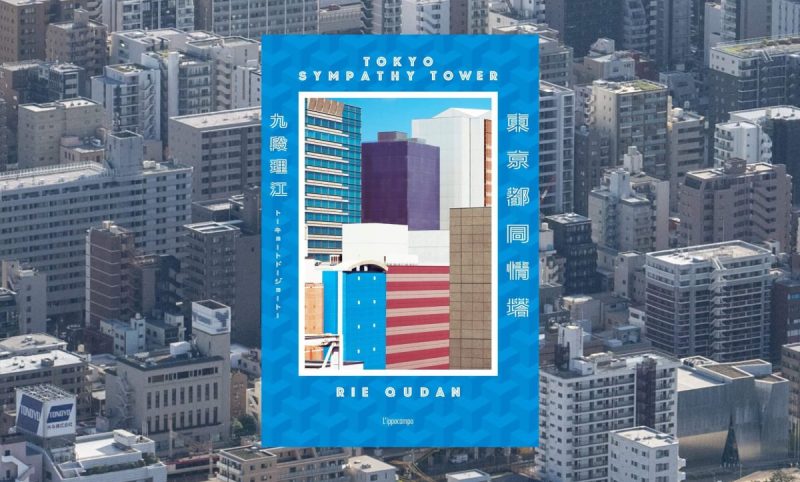

Subito dopo la vittoria dell'Akatugawa Prize, il Premio Strega giapponese, la giovane autrice Rie Qudan ha detto di essersi fatta aiutare dall'AI per scrivere il romanzo. E di essersi trovata benissimo.