Un gruppo di artisti palestinesi vuole organizzare la Biennale di Gaza

Usare l’arte come strumento di resistenza e di speranza: diversi artisti palestinesi si stanno organizzando, scrive il Guardian, per fare una “biennale” a Gaza. Sono circa 50 e vengono tutti dal territorio occupato, anche se non tutti vivono ancora in Palestina. La difficoltà a entrare e uscire da Gaza, infatti, rappresenta il più grande ostacolo logistico che gli organizzatori devono affrontare. Circa un quarto degli artisti si è rifugiato in Egitto nei mesi precedenti: proveranno, questi, a spedire le loro opere insieme agli aiuti umanitari. Il problema è che gli aiuti vengono fatti entrare con il contagocce, e sono anche soggetti a razzie da parte di bande armate che gestiscono il mercato nero, con il tacito consenso dell’esercito israeliano. Altri, invece, manderanno i lavori in forma digitale. Altri ancora, infine, hanno annunciato che collaboreranno con artisti presenti in Cisgiordania per “ricreare da remoto” i manufatti.

Il Guardian ha parlato con uno degli organizzatori, il 26enne Tasneem Shatat, originario di Khan Younis: «I più grandi eventi artistici del mondo si chiamano “biennali”, ospitano gli artisti più importanti che si occupano dei temi fondamentali del mondo con la loro arte. Per noi, gli artisti più importanti del mondo oggi sono quelli di Gaza». Il nome è anche una speranza: che l’iniziativa possa essere ricorrente, e quindi un appuntamento continuo per sperare in un futuro di pace.

Nel manifesto della Biennale (si trova qui, con il fundraiser) si legge: «Questo lavoro è fondamentale per documentare la vita in guerra, ed è un modello di sopravvivenza per tutti noi. L’arte ci consente di porci domande che non possiamo porre e di raccontare storie che vanno oltre la portata delle news e delle statistiche». «La Biennale di Gaza ha l’obiettivo di mettere la lotta di un popolo al centro dell’impegno artistico. È un intervento nel mondo dell’arte che rompe con la normale procedura espositiva: la nostra diversità riflette l’urgenza e l’eccezionalità della situazione». Il progetto è ancora nelle fasi iniziali, e molto dipenderà dai fondi privati, soprattutto di istituzioni che vorranno supportarlo.

Nell’immagine, l’opera di Mustafa Muhanna “Hope on the Road”.

Disponibile su Disney+, racconta la storia (vera) di una donna malata di cancro che, prima di morire, decide che è disposta a tutto pur di fare una cosa che non è mai riuscita a fare: avere un orgasmo con un'altra persona.

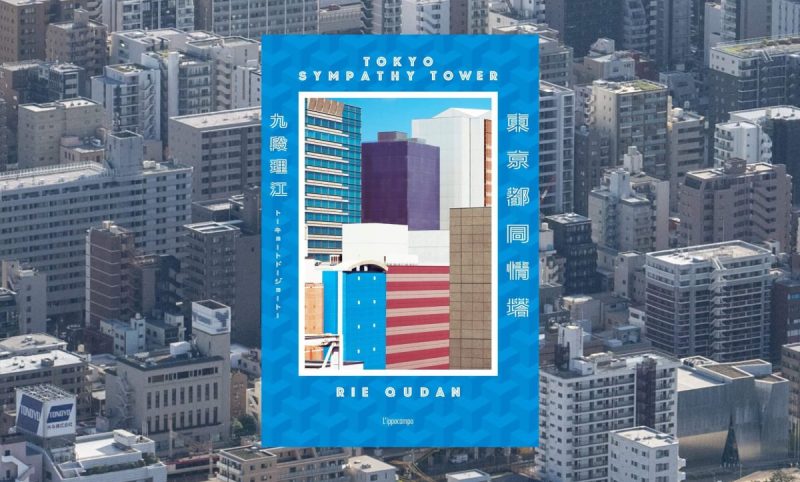

Subito dopo la vittoria dell'Akatugawa Prize, il Premio Strega giapponese, la giovane autrice Rie Qudan ha detto di essersi fatta aiutare dall'AI per scrivere il romanzo. E di essersi trovata benissimo.