Hanno partecipato i cittadini di 40 città, 150 mila solo a Madrid: chiedono tutti «la fine del racket degli affitti».

Nella zona al confine tra Città Studi e Porta Venezia a Milano, a un angolo tranquillo tra il viavai trafficato di via Castelmorrone e la zona morta di via Abamonti, sotto un palazzo che ricorda certi dipinti milanesi, il viandante assetato troverà un locale abbastanza popolare, per quanto riservato, che si nota perché apre letteralmente lo spigolo del palazzo con cinque enormi vetrate. Sulle vetrate è tracciato il nome, La Belle Aurore, che richiama il bar di Parigi dove Humphrey Bogart e Ingrid Bergman hanno passato un momento di felicità in Casablanca. Ricordate?

Ilsa: I wasn’t sure you were the same. Let’s see, the last time we met…

Rick: It was La Belle Aurore.

Ilsa: How nice, you remembered. But of course, that was the day the Germans marched into Paris.

Rick: Not an easy day to forget.

Ilsa: No.

Rick: I remember every detail. The Germans wore gray, you wore blue.

Amarezza, rimpianto: di che altro può essere fatto un bar? E poi: «I tedeschi erano vestiti di grigio, tu di azzurro»: una lezione di scrittura. Ad ogni modo il posto non risale alla Seconda guerra mondiale, ma agli anni ’80. Ricalcato appunto sui bistrot parigini, è fermo immobile nell’arredamento dal momento della nascita ed è comparso in diversi film grazie alla boiserie, agli sgabelli sbilenchi, al meraviglioso pavimento a scacchi. Oggi, al centro del locale, c’è un vuoto.

Una leggenda milanese

È morto Fiore – Fiorenzo Corona, all’anagrafe – 74 anni di vita, 40 di bancone, 30 di conoscenza con chi scrive. Ricoverato per una brutta polmonite, il cuore non ha retto. È stato un personaggio milanese leggendario per carattere, fisicità, storia. Uscito da una militanza nel movimento studentesco, di cui parlava volentieri, aveva deciso a metà degli anni Ottanta di aprire il locale insieme ad altri soci. In precedenza doveva averle date a più di un fascista e rimane meravigliosa, tanto che non ho mai voluto appurarne la veridicità, la storiella secondo la quale negò la colazione a un noto politico di destra. Il passo dinoccolato e il corpo tozzo, la bocca carnosa e il sorriso beffardo, Fiore era burbero, affettuosissimo, guascone, ironico. Con gli occhi penetranti e la risata soffocata, che a me ricordava il Muttley della Corsa più pazza del mondo, dava un’anima, un timbro, a un locale che con il tempo è diventato un pezzo storico di città.

Brusco, ma tenerissimo, ti accoglieva con un fluido: «Buonasera, signorina, buonasera…» che riecheggiava Fred Buscaglione. «Il solito», poi si appoggiava al ripiano e se ne stava lì a rimuginare, un po’ sentinella notturna, un po’ uomo che pensa, sempre più distante con il passare degli anni, nel paradosso di quelle orecchie enormi dall’udito sempre più fragile.

Inconfondibile, con quel cranio alla comandante Kurtz e il corpaccione alla Harvey Keitel, era un uomo che di lezioso aveva solo il nome. Ogni tanto passava per i tavoli e la sua carezza era una tenaglia al nervo della schiena da cui non ti ripigliavi più. Aveva un’opinione su tutto e te la imponeva in poche parole, bofonchiando uno strascicato «Hai capito?». Gli piacevano le donne: aveva lo sguardo di un uomo che le aveva conosciute bene e davanti a una femmina usciva volentieri dal bancone per il piacere di un abbraccio. Ogni tanto, quando era in vena, ti invitava garbatamente a levarti dalle palle senza pagare.

Imponeva al locale regole inflessibili (e fantastiche, nella loro incongruenza). Sì, ci si può sedere in dieci intorno a un tavolino. No, non si possono unire i tavolini. Sì, si può spalmare la salsa al tonno su un crostino al bancone. No, non si possono accumulare i crostini e portarseli al tavolo: al tavolo arriva un vassoio sempre e unicamente composto da patatine, nachos e tremendissimi popcorn.

È sempre stato gioioso vedere la gente stupefatta perché, in una città che nella smania di essere friendly ha sputtanato quasi ogni quartiere, c’era qualcuno di sanamente antipatico che ti rispondeva con quella che Emily Dickinson chiamava la parola più selvaggia della lingua.

«C’è il wifi?»

«No»

«Ce l’hai una IPA?»

«No»

«C’è un piatto di pasta per l’happy hour?»

«No»

«Voi fate l’aperitivo?»

«No»

«Perché non mettete della musica? O uno schermo?»

«Prego, la porta è quella».

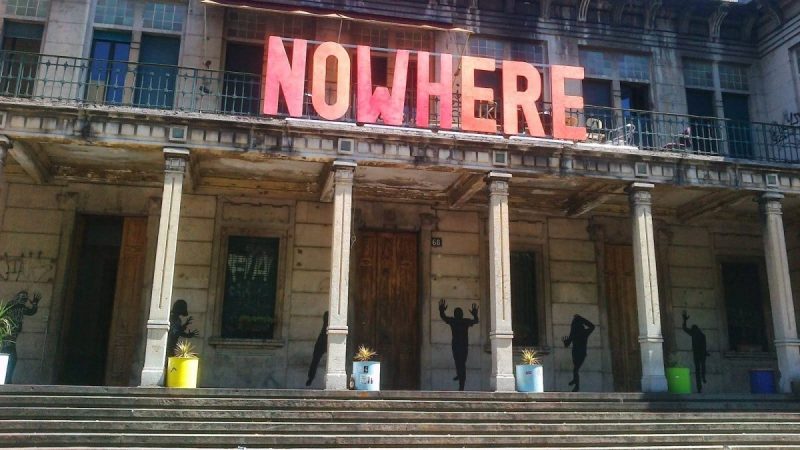

La saracinesca abbassata, i mazzi di fiori e un foglio rosso con su scritto “Ciao Fiore”: il Belle Aurore oggi

Un bar a forma di bar

Con la sua morte, viene da chiedersi che cosa sia un bar. Un bar è prima di tutto un bancone e quello di marmo dietro cui trovavi Fiore è stato – è – uno dei più belli di Milano. Un bar è un’indole, un’identità, un’impronta, una piccola resistenza alle ondate di brutture che travolgono le metropoli. Curzio Malaparte sosteneva che al centro di una città ci dev’essere una macchia di sangue: ecco, io sostengo che ci debba essere – ancora e sempre – un bar antimoderno, una forza del passato. Un bar è chi lo frequenta e alla Belle Aurore trovavi sempre spiriti affini, leggermente tormentati, curiosi, pacatamente fragili, belli, leggiadri anche nell’ubriachezza. Un bar è una scelta: le Regole di cui ho detto, il menù serale rigidissimo (toast o torta salata, morta lì), il drink per pochi intimi (il cosiddetto, celeberrimo “mezzo”), il cesso inospitale con la turca. Un bar è una luce, come quella che calava sopra il bancone, calda come miele, accogliente e misericordiosa verso i tanti habitué che lì appollaiati da anni si salutano con un semplice cenno del capo.

Per anni ho fatto la battuta sciocca: «Quando non esco, vado alla Belle Aurore». Il bar era – è – una seconda casa, Fiore un coniuge discreto e accogliente, l’ambiente una famiglia sommessa e distante. Non è mai stato necessario avere appuntamento con gli amici, si trova facilmente un’anima con cui chiacchierare, oppure un angolo di bancone o di gradino all’esterno dove starsene tranquilli con i propri pensieri, a cucinare la tristezza o il buonumore insieme a un bicchiere. Era bello arrivare quando Fiore tirava su la serranda e vedere la sua faccia disgustata.

«Già qua?»

«Che vuoi farci: è stata una giornata dura».

Oppure piombare lì a tarda sera per un ultimo bicchiere confortante, dopo una serata letteraria noiosa, e vedere stagliata sulla porta la sagoma inconfondibile, con la brace accesa a intermittenza. Aveva ricominciato a fumare dopo i settanta. «Che cazzata», avevamo commentato tutti. Ma se in questi ultimi anni le sigarette gli hanno dato piacere, bene così.

Mi rendo conto, con tristezza, di sapere meno cose di quanto avrei voluto sulla sua vita: l’ascendenza friulana, le sue storie d’amore accennate, gli aneddoti che ho dimenticato. In questi giorni mi tornano soprattutto lo sguardo, la risata, la semplice presenza al centro di una città. Nemmeno della mia vita sapeva granché, anche se aveva assistito a momenti cruciali. Ma è bello che i bar siano anche luoghi di solitudine condivisa. Non so come altro dirlo, ma nelle poche parole che ci siamo detti in tutti questi anni ci siamo voluti bene, così come la luce embrionale e pastosa e dolcissima della Belle Aurore ha voluto bene a una città in questi giorni più grigia che mai.

Da "Abitare Futuro", il nuovo numero di Urbano, dieci domande a Carlo Ratti sulla prossima Mostra Internazionale di Architettura a Venezia, che più di tutte le edizioni precedenti coinvolgerà la città come fosse un’unica, enorme arena di incontro di pensieri e nuove idee.