Se proviamo a pensare a scene di sesso che hanno fatto scalpore negli ultimi tempi, al cinema e in tv, ci vengono in mente solo scene gay: i rapporti sessuali etero sono diventati noiosi?

C’è una forma di pudore che molte persone assumono quando si trovano nei dintorni della morte, e che nasce dal tentativo di scansare gli sguardi lucidi di compassione, di allontanare le parole ieratiche che vorrebbero essere di conforto ma spesso finiscono per generare solo imbarazzo. Non so dire se sia una pantomima per raccontarsi che tutto è come prima, per fingere che l’orizzonte non si sia bruscamente accorciato e che niente finirà, o una strategia per tutelare in qualche modo gli altri, per non sentirsi un peso, quello che rovina la festa e manda tutti a casa. Forse è entrambe le cose.

È un pudore che riguarda gli amici, le vedove, gli orfani e, spesso, anche i malati stessi, che arrivano a prendere decisioni che possono sembrare sciocche, avventate, anche irresponsabili, pur di continuare a vivere la stessa normalità di prima, di non cedere spazio alla malattia che avanza. Che poi la malattia avanzi lo stesso è un altro discorso: siamo animali simbolici, quello che conta davvero sta tutto nelle metafore.

Nessuna pazienza né pudore

È questo pudore che spinge la protagonista di Dying for Sex, miniserie di otto episodi su Disney+, a liberarsi dei panni della paziente (etimologicamente, colei che sopporta) per indossare quelli della donna che avrebbe voluto essere, e che forse non sarebbe mai diventata se non si fosse scoperta in procinto di morire.

Molly, interpretata da una Michelle Williams praticamente perfetta, è una donna di quarant’anni assopita in un’esistenza da cui si lascia vivere quando le viene diagnosticato il cancro per la seconda volta: a distanza di due anni dalla guarigione il tumore è tornato, è al quarto stadio, dal seno è arrivato alle ossa. Non c’è niente che si possa fare, solo provare a posticipare un po’ un finale già scritto. D’altra parte, e qui sta la lucidità di uno sguardo sulla vita che solo la malattia è in grado di offrire, non c’è neanche più niente da perdere, ora che le metastasi proliferano e il tempo a disposizione scarseggia.

Molly riceve la diagnosi durante una seduta di terapia di coppia che, si capisce subito, non andrà da nessuna parte, e come prima cosa decide di disfarsi proprio di quello sguardo che più di ogni altro la fa sentire malata: quello del marito Steve (Jay Duplass), caregiver sollecito e inappuntabile ma da anni del tutto incapace di provare desiderio sessuale nei suoi confronti. «Non vuoi vivere di più?» le chiede angosciato, «Voglio succhiartelo», risponde lei.

Al posto del noiosissimo marito entra allora in scena Nikki (Jenny Slate), la scombinata ed esuberante amica che le rimarrà accanto fino alla fine – «Promettimi che mi chiuderai la bocca, se morirò a bocca aperta», «Promettimi che non mi morderai» – e la sosterrà nel tentativo di realizzare il suo ultimo desiderio. Di fronte all’imminenza della propria morte c’è chi decide di riconciliarsi con i propri cari, di imbarcarsi per il giro del mondo o di scrivere il grande romanzo americano; Molly si pone uno scopo all’apparenza molto più semplice eppure liberatorio, per una donna educata alla frustrazione dei propri desideri: avere un orgasmo insieme a un’altra persona.

Basato su una storia vera

La serie, scritta da Kim Rosenstock ed Elizabeth Meriwether, è tratta da un podcast omonimo e ha la tenuta delle storie vere, perché vera è la testimonianza che raccoglie: Molly Kochan lo ha infatti registrato insieme all’amica Nikki Boyer mentre si destreggiava fra le cure palliative e una inedita, sfrenata esplorazione sessuale.

Come Fleishman all’indomani del divorzio, appena riceve la diagnosi Molly si iscrive alle app di dating e scopre un mondo di cui ignorava l’esistenza, fatto di corpi desideranti e di pulsioni che non aveva mai sperimentato prima. Il carico che si porta dietro non è indifferente – un trauma sessuale subito da bambina, mai davvero elaborato – ma qui il tema è un altro, importante sia nella sfera della sessualità che in quella della malattia, ed è il controllo che possiamo esercitare, o illuderci di esercitare, sul nostro corpo. È infatti proprio quando Molly lo sente sfuggire alla propria volontà, in una replica incontrollata di cellule incompatibili con la sopravvivenza, che cerca un modo per imbrigliarlo, per disciplinarlo attraverso pratiche BDSM, per riattivarne le terminazioni nervose, vitali, attraverso scariche di endorfine e ossitocina, per incontrare altri corpi sulla soglia del medesimo piacere. Non vuole che il suo corpo sia osservato solo dallo sguardo freddo, oggettificante della medicina; vuole che sia visto dagli occhi carichi di desiderio e stupore degli uomini con cui fa sesso.

Lo sappiamo, il contrario della morte non è la vita ma è l’amore, e in questa lotta fra eros e thanatos – di cui già in partenza è chiaro a chi andrà l’onore delle armi – si giocano molti dei rocamboleschi episodi di Dying for sex, che è capace di alternare con naturalezza lo struggimento per un corpo ancora giovane che si avvia verso la fine all’ironia impacciata di certi incontri che, un tassello dopo l’altro, vanno a costruire la formazione sessuale della protagonista.

Susan Sontag avrebbe approvato

Sebbene gli otto episodi della serie abbiano qualche problema di ritmo – a volte appare tutto molto stretto, troppo rapido, e sarebbe stato bello vedere di più la grandissima Sissy Spacek, nei panni della madre di Molly – Dying for sex riesce a parlare di cancro senza cadere nella trappola dello psicologismo, rifuggendo quell’idea stanca, e che faceva tanto arrabbiare Susan Sontag, secondo cui ogni malattia non sarebbe altro che una metafora dell’anima.

«È colpa mia», dice Molly durante una seduta del gruppo di sostegno per malati oncologici. «Ho provato a essere positiva, ma sono una persona negativa e incasinata ed ecco il risultato». «No», le risponde la coordinatrice del gruppo Sonya (Esco Jouley), il suo personalissimo Virgilio in questo viaggio attraverso la malattia e la sessualità, «al cancro non importa se sei una persona positiva. Gente meravigliosa, bellissima e positiva muore continuamente».

Della morte sappiamo pochissimo, evitiamo di parlarne per paura o per superstizione, come se potesse non riguardarci. Eppure è una fase della vita non diversa dalla nascita, dice Amy, l’entusiasta operatrice dell’hospice che accompagna Molly negli ultimi giorni di vita, attraversata da veri e propri momenti di lucidità e di grazia estatica – non troppo diversi da quelli che esperiscono i bambini appena nati, quando ancora non sanno di essere separati dal resto del mondo, o gli amanti durante gli amplessi capaci di spostare i confini di quello che chiamiamo “io”.

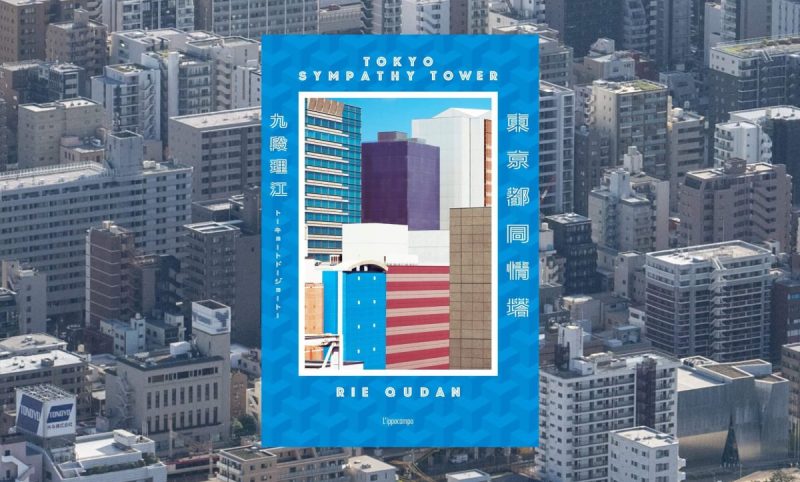

Subito dopo la vittoria dell'Akatugawa Prize, il Premio Strega giapponese, la giovane autrice Rie Qudan ha detto di essersi fatta aiutare dall'AI per scrivere il romanzo. E di essersi trovata benissimo.